附錄:台灣汽車價格的雙重敘事:解構消費者物價指數(CPI)與市場現實的鴻溝 (2004-2024)

第一章:魅影車輛:解構台灣 CPI 中的「汽車」

消費者在探討通膨時,最常提出的疑問之一,便是官方統計數據與個人生活經驗之間的落差。汽車作為家庭的主要耐久財消費品,其價格感受尤為強烈。然而,要理解官方數據,首先必須破除一個核心迷思:台灣的 CPI 調查中,並不存在一台被指定用來追蹤價格的「標準車」。主計總處所追蹤的,是一個更為複雜且抽象的概念。

1.1 「一籃子商品」原則與查價規範

消費者物價指數的核心概念,是衡量一個國家或地區的家庭為購買一籃子固定商品及服務所支付價格的平均變動。這籃子裡的商品與服務,從食物、衣著到交通通訊,涵蓋了民生消費的各個層面。對於汽車這類複雜的產品,主計總處並不會挑選某個特定品牌型號(例如 2024 年式的 Toyota Corolla Altis 豪華版)作為唯一的查價對象。反之,統計人員會在基期(例如民國 110 年)選取市場上最具代表性、銷售量最高的數款車型及其主流規格,形成一個代表性的樣本組合。

為了確保數據的穩定性與可比較性,查價過程遵循嚴格的「三固」原則:

固定查價時點:在每個月的特定時間區段內完成價格調查。

固定查價廠商:針對固定的汽車經銷商或營業所進行詢價,避免因不同銷售點的促銷策略差異而造成數據污染。

固定查價規格:這是最為關鍵的一環。調查人員會持有一份詳細的「物價調查卡」,上面明確記載了需查價車輛的各項規格,如品牌、型號、排氣量、傳動系統、配備等級等。

此一嚴謹的流程確保了每次調查所比較的基礎是穩定一致的。然而,當汽車產業的技術快速迭代,舊規格的產品被新規格取代時,真正的挑戰便浮現了,這也引出了 CPI 方法論中最核心、也最容易引起誤解的概念——品質調整。

1.2 品質調整的關鍵作用

CPI 的設計目標是衡量「純粹」的物價通膨,而非反映因產品品質提升所導致的價格上漲。主計總處在其工作說明文件中,詳細闡述了如何處理商品品質變動的問題,這些原則同樣適用於汽車。當一款查價中的車型進行改款或年式更新時,統計人員必須判斷其價格變化中有多少是來自於通膨,又有多少是來自於「品質」的提升。這個過程即為「品質調整」。

對於汽車而言,品質調整主要體現在以下幾個方面:

配備增減:這是最直接的調整。假設某車型在新年式中,將原本價值 3 萬元的「車輛穩定控制系統 (VSC)」從選配變為標準配備,導致其建議售價從 70 萬元上漲至 73 萬元。從消費者的角度看,車價上漲了 3 萬元。但從 CPI 的計算角度,這 3 萬元的增長被視為產品價值的等量提升,因此在經過品質調整後,該車型的「純粹價格」變動為零。反之,若配備減少,則會被設算為跌價。

性能與效率提升:當新款引擎的燃油效率提升 10%,或新底盤平台帶來了更高的撞擊安全評分時,統計學家會透過各種計量經濟模型(如特徵價格法),估算出這些「無形」品質提升的貨幣價值。這個估算出的價值將會從名目售價的漲幅中扣除。

「特性清單」的應用:對於結構複雜、規格繁多的產品(如家電、3C 產品),主計總處會使用「特性清單」來詳細記錄影響售價的各項關鍵特性。汽車無疑是這類產品的極致。可以合理推斷,查價人員所使用的清單會鉅細靡遺地記錄車輛的每一個細節:引擎類型(自然進氣/渦輪增壓/油電混合)、變速箱型式(手排/自排/CVT)、安全氣囊數量、主動安全系統(ABS, EBD, VSC, AEB, ACC 等)、環保法規期數、甚至資訊娛樂系統的尺寸與功能。這份清單是執行品質調整的依據,確保了新舊車型之間比較的立足點是「品質對等」的。

1.3 「CPI 汽車」:一個恆定品質的統計抽象體

綜上所述,台灣 CPI 指數中的「汽車」並非一部在展示間標價販售的實體車輛。它是一個經過精密統計方法建構出來的抽象概念——一輛品質恆定的「魅影車輛」。CPI 汽車價格指數所回答的問題並非「現在買一台新車要花多少錢?」,而是「如果我們今天要購買一台與基期(例如 2004 年)相同規格、相同安全標準、相同油耗效率的汽車,理論上需要花費多少錢?」。

這個根本性的差異,是理解官方數據與市場現實之間鴻溝的鑰匙。接下來的章節,我們將透過實際數據,對比這輛理論上的「魅影車輛」的價格軌跡,與一款在台灣市場上真實存在、不斷演進的代表性車種的價格歷史,從而量化並解釋這道鴻溝。

第二章:官方軌跡:CPI 數據中的汽車價格通膨 (2004-2024)

在深入探討市場端的實際車價之前,有必要先建立一個基準線,即官方統計數據所描繪的車輛價格變動圖景。本章節將呈現行政院主計總處發布的消費者物價指數中,「交通及通訊」大類下的「個人交通設備」細項分類指數。此項指數最直接地反映了官方統計中,包含轎車、休旅車等個人用車輛的「純粹價格」變動。

2.1 數據來源與呈現

本附錄所引用的數據來自行政院主計總處的「中華民國統計資訊網」及「總體統計資料庫」。為便於長期比較,我們將以民國 110 年 (2021年) 為基期 (110年=100),整理自民國 93 年 (2004年) 至民國 113 年 (2024年) 的「個人交通設備/汽車」年平均指數。

下表展示了過去二十年間該指數的演變:

資料來源:行政院主計總處,總體統計資料庫。2011 年之前沒有汽車的細項,使用總交通工具(汽車、機車、腳踏車)替代

2.2 官方趨勢分析

將上表數據視覺化後,可以觀察到一條近乎水平、波動極其微小的趨勢線。這條曲線揭示了幾個與大眾直觀感受截然不同的統計事實:

長期價格穩定:在長達二十年的時間跨度裡,「個人交通設備」的價格指數表現出驚人的穩定性。從 2004 年的 101.41 到 2024 年的 103.56,二十年間的累計漲幅僅為 2.12%。這意味著,根據官方的品質調整方法論,購買同等「品質」的汽車,在 2023 年的價格僅比 2004 年貴了 2%。

頻繁的負成長:在 2005 年至 2009 年期間,該指數五年內四度呈現負成長,反映出在統計上,汽車的「純粹價格」甚至出現了通縮現象。這可能與當時市場競爭激烈、廠商以降價或變相增加配備的方式促銷有關。

遠低於總體通膨:若將此趨勢與同期的 CPI 總指數相比,其差異更為顯著。在 2004 年至 2024 年間,台灣的 CPI 總指數累計上漲了約 27%。相較之下,汽車項目的 2% 漲幅幾乎可以忽略不計。這在統計上意味著,汽車作為一種耐久財,其價格上漲速度遠遠落後於整體民生物價。

這組數據清晰地描繪了官方的敘事:在扣除所有技術進步與配備升級的價值後,汽車的製造成本與銷售價格在過去二十年幾乎沒有實質性的通膨。這個看似違反直覺的結論,正是本附錄後續章節需要透過市場實例來加以解釋的核心矛盾。它為我們接下來的比較分析,設定了一個極端平緩的參照基準。

第三章:市場現實:国民神車的不斷升级之路 - Toyota Corolla Altis

為了驗證前述的「品質調整」理論,並揭示統計數據與市場現實的差距,我們選擇了台灣汽車市場上最具代表性的指標——Toyota Corolla Altis。自 2001 年在台上市以來,Altis 連續多年蟬聯單一車種銷售冠軍,其價格與規格的演變,不僅是台灣家庭購車成本變遷的縮影,更是汽車科技發展的具體體現。本章節將追溯其從第九代至第十二代的價格與核心配備演進史。

3.1 跨世代的價格軌跡 (第九代至第十二代)

我們將焦點放在各世代中,最能代表市場主力的 1.8L 汽油中階車型,以觀察其建議售價 (MSRP) 的變化。

第九代 (約 2001-2007):在分析的起點 2004-2005 年,第九代 Corolla Altis 正值產品中期。當時的新車官方售價資料較為零散,但根據當時的市場行情及後來的二手車價回推,一部配備中等的 1.8G 車型,其新車售價大約落在 62-65 萬元新台幣的區間。這個世代的車輛,其安全配備在當時已屬不錯,但以今日標準來看則相當基礎。

第十代 (約 2008-2013):2008 年,第十代 Altis 上市,車身尺寸與內部空間均有提升。根據當時的上市資料,1.8E 車型的售價約為 64.8 萬元。高階的豪華版車型則來到 72.8 萬元。相較於第九代,價格帶有小幅上移,但入門款的價格變動不大。

第十一代 (約 2013-2019):2013 年 10 月,第十一代 Altis 挾著更動感的外型與動力系統的重大革新正式發表。這次的上市價格有非常明確的紀錄:入門的「雅緻版」為 64.6 萬元,而成為銷售主力的「經典版」則定價 68.9 萬元。這次改款最大的亮點是全面換裝了更為省油的 Super CVT-i 無段變速系統。

第十二代 (約 2019-至今):2019 年 3 月,基於 TNGA (Toyota New Global Architecture) 新世代造車工藝平台打造的第十二代 Altis 上市。這次的價格再次向上推升,1.8L 汽油「經典版」的上市售價為 69.8 萬元。更重要的是,隨著年式更新與配備調整,至 2024 年,與當年「經典版」定位相近的「汽油豪華版」,其售價已來到 79.5 萬元。

從第九代的約 63 萬元,到第十二代現今的近 80 萬元,Toyota Corolla Altis 的名目價格在二十年間上漲了約 17 萬元,漲幅超過 25%。這與 CPI 數據中 2% 的微幅增長形成了強烈的對比。而這之間的巨大差異,正隱藏在規格配備的演進之中。

3.2 「配備堆疊」的價值故事

Corolla Altis 的價格上漲並非憑空發生,而是伴隨著顯著的「配備堆疊」,尤其在安全與動力科技方面。這些升級,正是 CPI 方法論中會被視為「品質提升」而進行價值扣除的項目。

安全系統的革命性躍進:

第九代 (2004):當時的主流配置為雙前座安全氣囊與 ABS 防鎖死煞車系統。EBD 電子煞車力道分配系統、BAS 煞車輔助系統已是高階配備。

第十代 (2008):維持雙氣囊為主流,VSC 車輛穩定控制系統與 TRC 循跡防滑控制系統仍未普及。

第十一代 (後期):在法規要求與市場競爭下,VSC 與 TRC 逐漸成為標準配備,安全氣囊數也開始增加。

第十二代 (2019 至今):迎來了質變。Toyota Safety Sense (TSS) 主動安全防護系統成為全車系標配 (儘管版本有所差異)。這套系統整合了 PCS 預警式防護系統 (含主動煞停)、LDA 車道偏離警示、ACC 主動式車距維持定速等先進駕駛輔助系統 (ADAS)。從僅有兩顆氣囊的被動防護,進化到具備主動預防碰撞能力的智慧安全,其價值提升是巨大的。

動力與傳動系統的效率進化:

第九代與第十代前期,主要搭配傳統的 4 速自排變速箱。

第十一代全面導入 Super CVT-i 無段變速系統,不僅提升了燃油經濟性,也改善了駕乘平順度。

第十二代更導入了 Hybrid 油電混合動力選項,將平均油耗從傳統汽油版的 15 km/L 等級,一舉提升至 25 km/L 以上的水平。

下表將 Corolla Altis 的價格與關鍵配備演進進行了整理,清晰地展示了價格上漲與價值提升之間的對應關係。

註:各世代配備依據上市時主力車型,實際規格可能因年式與等級而異。

這張表格清楚地說明,消費者在 2024 年花費近 80 萬元購買的 Altis,與 2005 年花費 63 萬元購買的 Altis,雖然都掛著同樣的車名,但從產品本質上來說,已是截然不同的兩種商品。今日的車款在安全性、節能性、便利性上都有著天壤之別的提升。CPI 的品質調整正是試圖量化這些提升的價值,並將其從名目價格中剔除,從而得出「純粹價格」幾乎未變的結論。然而,對於必須在市場上購買「當下」產品的消費者而言,他們無法選擇購買一台 2024 年生產、但只有 2005 年規格的「陽春版」新車,因此他們所面臨的,是實實在在的購車門檻提高。

第四章:綜合分析:彌合統計敘事與市場現實的鴻溝

經過對官方 CPI 數據的呈現,以及對 Toyota Corolla Altis 的市場價格與規格演進的深入剖析,我們現在可以將這兩條看似矛盾的線索匯集起來,形成一個完整且邏輯一致的解釋框架。統計數據與市場現實之間的鴻溝,並非源於任何一方的錯誤,而是源於兩者衡量的是根本不同的事物。

4.1 兩條軌跡的視覺化對比

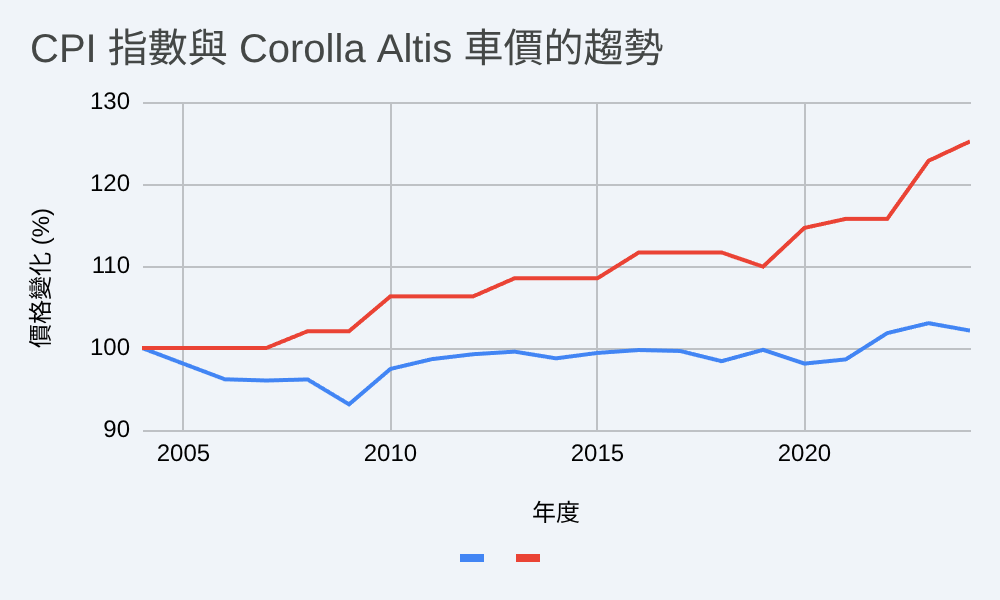

為了直觀地展示兩者之間的巨大差異,我們可以想像一張涵蓋 2004 年至 2024 年的趨勢圖,上面繪製了兩條截然不同的曲線:

CPI 個人交通設備指數:這是一條近乎水平的直線,二十年來的累計增長率僅為 2%,展現出極度的價格穩定性。

Toyota Corolla Altis 名目售價:這是一條階梯狀穩步上升的曲線。每一次世代交替或重大改款,價格就會向上跳躍一個台階,從約 63 萬元攀升至近 80 萬元,累計漲幅超過 25%。

這張圖表,將本附錄的核心矛盾——統計上的「靜止」與市場上的「躍動」——以最有力的方式視覺化呈現出來。

4.2 透過品質調整解釋分歧

現在,我們可以系統性地將第一章提出的「品質調整」理論,應用於第三章的市場實例,從而解釋上述兩條曲線為何會產生如此巨大的分歧。

當第十二代 Altis 於 2019 年上市,並將 TSS 主動安全系統列為標配時,其名目售價相較前代有小幅上漲。主計總處的統計人員會透過專業評估或模型,為這套 TSS 系統賦予一個貨幣價值(例如,估算其價值為 5 萬元)。在計算 CPI 時,他們會將這 5 萬元的「品質提升」從名目價格漲幅中扣除。因此,即使消費者多付了錢,但在統計上,大部分的增額被視為購買了「更多」或「更好」的產品,而非「更貴」的同質產品。這就是其階梯式上漲的價格曲線,在 CPI 中被「撫平」的原因。

結論非常清晰:CPI 衡量的是購買一個恆定品質「交通單位」的成本變化,而消費者在市場上實際購買的,卻是一個品質、安全、效率不斷提升的「交通載具」。前者是一個理論上的經濟學概念,後者是一個現實中的消費品。

4.3 消費者的困境 vs. 經濟學家的理性

這種衡量方式的差異,導致了消費者與經濟學家看待同一問題時的不同視角,而這兩種視角都有其合理性。

消費者的現實:對於一個普通的家庭而言,他們關心的是「購車的絕對門檻」。無論新增的功能多有價值,事實是,購買一台最基礎的新車所需動用的名目資金,在過去二十年顯著增加了。安全與環保標準的提升,雖然增進了社會整體福祉,但其成本最終由終端消費者承擔,體現為更高的購車預算。從這個角度看,消費者的「車價變貴了」的感受是完全真實且合理的。

經濟學家的考量:另一方面,經濟學家與政策制定者需要一個能夠剝離技術進步影響、衡量「純粹」通膨的工具。如果將 iPhone 15 Pro 相較於第一代 iPhone 的巨大價差全部視為通膨,那麼通膨數據將會被嚴重高估,可能引導中央銀行做出錯誤的貨幣政策決策(例如,為抑制「技術進步型通膨」而過度升息)。因此,品質調整對於維持宏觀經濟指標的準確性與一致性至關重要。它確保了 CPI 衡量的是貨幣購買力的真實變化,而非商品本身的進化。

因此,CPI 與市場車價的分歧並非一個需要「修正」的錯誤,而是一個需要被「理解」的差異。它反映了在一個技術快速變遷的時代,衡量「價值」與「價格」的複雜性。

結論:重建統計與現實的連結

理解了這一差異後,使用者在面對車輛成本問題時,固然可以採取兩種不同的分析視角:

財務規劃視角 (個人與企業):當進行家庭購車預算、企業車隊汰換等財務決策時,應完全以市場名目售價的趨勢為準。因為無論品質如何提升,消費者與企業都必須支付標籤上的價格。Corolla Altis 的價格演變史,才是規劃未來現金流、計算折舊與評估購車負擔能力的真實依據。

宏觀經濟視角 (投資與政策理解):當分析整體經濟通膨情勢、評估中央銀行貨幣政策或理解耐久財的長期價格趨勢時,品質調整後的 CPI 指數才是更為準確的工具。它能幫助我們辨別,經濟體系中的價格上漲有多少來自於貨幣貶值,又有多少來自於創新與生產力提升。

然而,這種雙重視角的劃分,在現實世界中正瀕臨極限。學術終究應為生活所用。當學術模型與統計數字,與人民的真實生活經驗產生過於巨大的偏離時,其最終結果,便是人民對官方數據的普遍不信任,並將一切統計數字視為服務於特定政治目的的「大內宣」。 在資訊透明的時代,數字應該是輔助人民與政府做出更明智決策的工具,而非淪為對內選舉宣傳、美化績效的文宣。

未來展望:統計的困境與信任的重建

展望未來,隨著汽車產業正以前所未有的速度朝向電動化、智慧化與自動化轉型,CPI 與市場車價之間的鴻溝不僅不會縮小,反而極有可能會進一步擴大。

試想,當 Level 3 自動駕駛輔助系統成為標配,或者當電池技術的突破使得電動車續航里程翻倍時,這些革命性的「品質提升」將如何被量化並從價格中剝離?一個可以透過線上軟體更新 (OTA) 來解鎖新功能的汽車,其「價值」又該如何被即時追蹤?這些都對傳統的物價統計方法構成了嚴峻的挑戰。

如果統計學的發展,只是讓官方數據與人民的真實生活感受越來越遠,那麼它就失去了作為一門社會科學的根本意義。挑戰並不在於如何向大眾「解釋」這道鴻-溝為何存在,而在於統計機構自身,是否願意正視這道鴻溝,並積極尋求彌合之道。這或許意味著,除了現有的、旨在衡量「純粹通膨」的CPI之外,應發展更多元的、能夠反映不同群體「真實生活成本」的補充性指標。

最終,統計數字的價值,不在於其方法論的完美,而在於其能否贏得公眾的信任。當人民相信政府公布的數字,是為了幫助他們做出更好的決策,而非為了宣傳政績時,統計才能真正成為推動社會進步的工具,而非製造社會分裂的源頭。