第五章:兩種困境——價格上漲與品質下降的隱形稅

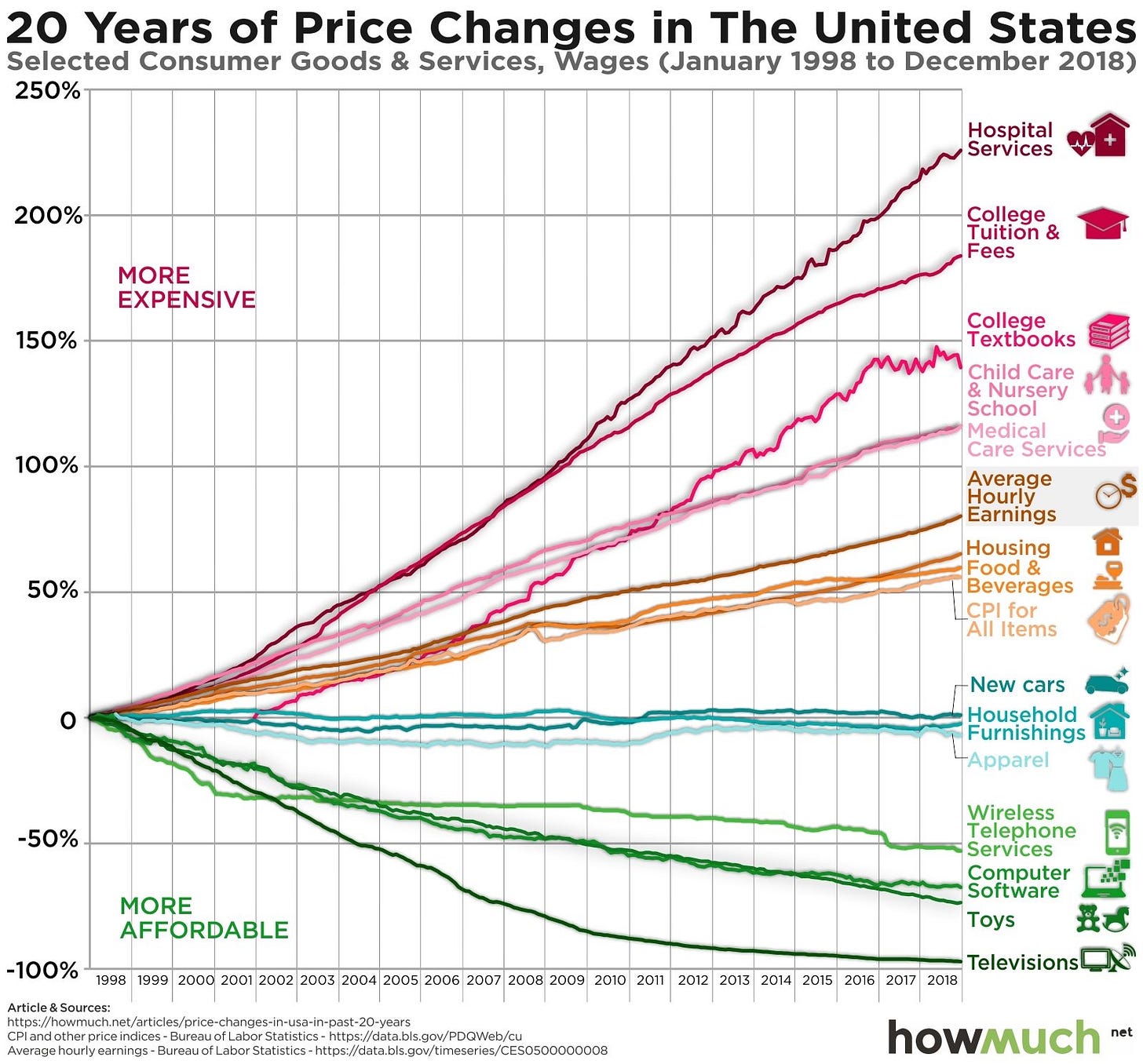

在探討通貨膨脹時,一個常見的誤解是將其視為一個均勻作用於所有商品和服務的現象。然而,若仔細審視過去數十年已開發國家的物價數據,一幅截然不同的、分裂的圖像便會浮現:凡是政府深度介入、大量補貼或嚴格管制的產業,其價格往往以驚人的速度飛漲;而那些相對自由競爭、受全球化與技術進步驅動的產業,其價格反而長期持平甚至下降。

美國的經驗是此一現象最極端的例證。其醫療保健與高等教育的成本失控,已非單純的「通膨」所能解釋,而是一場由政府善意干預所引發的結構性危機。與此同時,台灣的經驗則呈現了另一種樣貌:在同樣的領域,價格表現出驚人的穩定。

許多人將美國在醫療、教育等領域的驚人高通膨,歸罪於政府的管理失靈,並慶幸台灣沒有這個問題。然而,本章旨在提出一個截然不同的觀點:台灣的物價穩定,並非因為成本消失了,而是因為政府選擇了另一條道路——價格管制。這種作法看似優越,但它並未真正消除問題,而只是將成本從可見的「價格」,轉移到隱蔽的「品質下降」之上,將今日的帳單,遞延給明日的社會來償還。

治理的三角習題——品質、價格與可及性的三難困境

在深入探討美國與台灣的案例之前,我們必須先引入一個根本性的框架——「品質、價格、可及性」的三難困境。這個概念,類似於工程學中「好、快、便宜,三者只能取其二」的鐵律,同樣適用於複雜的社會服務體系,尤其是醫療和教育。

一個理想的社會服務體系,應同時滿足三個目標:

卓越的品質:提供最高水準的服務、最先進的技術、最頂尖的人才。

低廉的價格:讓所有公民都能輕易負擔,實現社會公平。

便利的可及性:無需漫長等待,人人都能隨時隨地獲得所需的服務。

然而,在資源有限的現實世界中,這三個目標不可能同時達到完美。任何一個國家,都必須在這三者之間做出取捨與權衡。一個社會的治理選擇,很大程度上就體現在它決定犧牲哪一個目標,來保全另外兩者。美國與台灣的迥異困境,正是這個三難困境下兩種不同選擇的現實體現:

美國的選擇:為了追求卓越的品質(至少在名義上)與便利的可及性(對有保險者而言),美國社會集體選擇了犧牲低廉的價格。其結果,便是失控的醫療與教育通膨。

台灣的選擇:為了確保低廉的價格與便利的可及性(全民健保、廣設大學),台灣社會則選擇了犧牲卓越的品質——這種犧牲並非一蹴可幾,而是透過長期的價格管制,對品質進行緩慢、不易察覺的侵蝕。

理解了這個根本性的權衡,我們才能更清晰地剖析這兩種困境背後的制度邏輯與必然結果。

美國的困境——失控的價格

醫療保健:第三方支付者的惡性循環

美國人均醫療支出從1970年的353美元,爆炸性增長至2023年的14,570美元。即便剔除通膨因素,其真實資源消耗的增長依然驚人。醫療支出佔GDP的比重已攀升至17.6%,遠超任何其他已開發國家。

美國基礎服務成本數十年增長趨勢(1980年至今)

資料來源:綜合整理自美國醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)、大學理事會(College Board)、聯邦住房金融局(FHFA)及勞工統計局(BLS)數據。

此體系的核心驅動因素是「第三方支付者模式」。1970年,民眾自付費用佔總支出的32.7%,尚能對價格起到一定的約束作用。然而到了2023年,此比例已驟降至10.4%,而由政府主導的公共保險(Medicare與Medicaid)支出佔比則激增至43.0%。

這種轉變使消費者與醫療服務的真實成本隔絕,引發了道德風險。當政府成為最大的單一支付方時,醫療服務提供者失去了在價格上競爭的動力,而消費者也缺乏尋找低價選項的動機,為價格的螺旋式上漲創造了完美的溫床。

高等教育:補貼驅動的「軍備競賽」

同樣的故事也發生在高等教育領域。在過去四十年,美國大學學費的增長速度遠超一般物價水平。

「貝內特假說」(Bennett Hypothesis)為此提供了關鍵解釋:聯邦政府增加學生補助,並未讓大學教育更易負擔,反而讓學校得以肆無忌憚地提高學費,將補貼收入囊中。與此同時,「州政府撤資」則迫使公立大學提高學費以彌補資金缺口。

這兩種力量共同作用,催生了一場高等教育的「軍備競賽」。在補貼資金的加持下,大學不再以價格作為競爭手段,而是競相投入於豪華設施與行政機構的擴張,而這些成本最終都以更高的學費形式轉嫁給了背負沉重債務的學生。

台灣的困境——被壓抑的物價與品質

「體感通膨」下的治理壓力

與美國相反,台灣的官方CPI年增率長期維持在2%左右的溫和區間。然而,官方的總體數據與民眾的日常經濟體驗之間存在顯著的鴻溝,此即所謂的「體感通膨」。

2023年,行政院關注的17項重要民生物資CPI年增率高達4.8%,幾乎是整體CPI漲幅2.5%的兩倍。通膨壓力高度集中於民眾無法削減的食物與居住類支出,其中,外食費自2020年以來平均漲幅超過50%。更嚴峻的是,經物價調整後的實質總薪資呈現負成長,民眾的購買力正在被實質侵蝕。

這種巨大的民怨壓力,迫使政府必須採取行動來「穩定物價」。但其選擇的道路,並非解決供給或貨幣問題,而是進行直接的價格干預。

健保與教育:價格管制的具體實踐

在美國價格失控的醫療和教育領域,台灣的價格卻表現出驚人的穩定。這並非源於體系效率超群,而是源於一個強力的政策工具——價格管制。

台灣的單一支付者健保體系,其核心正是精密的價格管制機制。透過全球總額預算制度與浮動點值的設計,健保署將醫療服務過度使用的財務風險,從政府巧妙地轉移到了第一線的醫療提供者身上。當總服務量超出預算時,每項服務的單位給付價值便會被打折,以此強制執行預算上限。同樣地,教育部也對大學學費的漲幅設下極其嚴格的限制,以回應社會對教育可負擔性的要求。

從數據上看,台灣的價格管制無疑是「成功」的。醫療支出佔GDP的比例遠低於歐美,大學學費更是長期凍漲。然而,這種穩定性的「看不見的成本」是什麼?

隱形的品質稅——緩慢的侵蝕

如果說通貨膨脹是一種對貨幣購買力的「急性稅」,那麼價格管制,便是一種對服務品質的「慢性稅」。它比通膨更為可怕,因為它的侵蝕過程是緩慢、漸進、且不易察覺的。

3.1 價格上限的必然結果

基礎經濟學原理告訴我們,價格上限若設定在市場均衡價格之下,將不可避免地導致短缺、品質下降以及創新動機的削弱。當醫療提供者無法透過提高價格來應對上漲的成本時,他們唯一的出路,便是在看不見的地方削減成本,而這往往直接轉化為服務品質的降低。

品質下降在台灣的體現

這種「品質稅」在台灣醫療領域的體現無所不在:

長期過短的看診時間:廣為人知的「五分鐘門診」現象,是典型的以品質換取數量的權衡。

過勞的醫護人力:為了在預算限制下維持服務量,整個體系依賴於醫護人員的長時間工作和被壓抑的薪資,導致人員的職業倦怠和短缺。

醫院壅塞與資源錯置:由於價格信號失靈,民眾輕易繞過基層診所,直接湧向大醫院,導致醫療資源的嚴重錯置。

新技術引進的延遲:固定的總額預算,為引進昂貴的新藥和醫療技術帶來了結構性挑戰,可能導致台灣在尖端療法的可及性上,落後於其他先進國家。

品質侵蝕的隱蔽性

這種緩慢的品質下降之所以比公開的價格通膨更具危害性,在於其缺乏透明度。美國的價格通膨是顯而易見的,是公眾辯論的焦點。相比之下,「溫水煮青蛙」式的品質侵蝕,讓公眾幾乎沒有壓力去解決問題的根源。其真實的代價只有在關鍵時刻才會顯現——在那些生死攸關的情況下,資源的匱乏與過勞的醫護人員,都可能成為致命的短板。

結論——兩種困境,一種代價

美國與台灣的例子,為我們展示了兩種不同的治理困境。美國政府為追求「可負擔」的目標,透過補貼與信貸,最終陷入了價格失控的困境。而台灣政府為追求物價穩定的「小確幸」,透過價格管制,最終陷入了品質緩慢衰退的困境。

無論是價格的上漲,還是品質的下降,其本質都是相同的——它們都是對真實成本的遞延支付。社會終究要為其消耗的資源付出代價,這個代價不會憑空消失,它只會以不同的形式,由不同的人群,在不同的時間點來承擔。而價格管制這種「品質稅」,由於其隱蔽性,往往會讓整個社會在不知不覺中,滑向一個服務水平全面平庸化的未來,這或許是我們在享受廉價服務的同時,最需要警惕的長期風險。

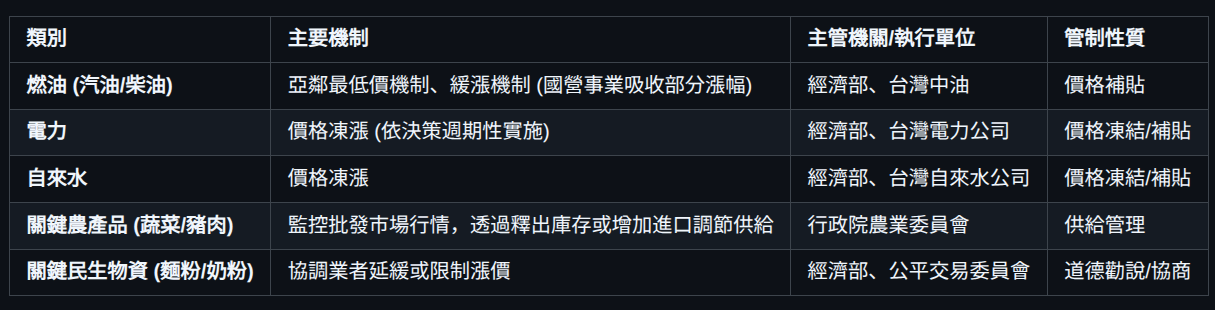

附註:「道德勸說」下的「軟性」價格管制

在醫療、教育之外的產業上,面對物價上漲壓力,台灣政府並未採取全面性的、強制性的價格上限措施。相反地,其物價穩定政策由跨部會的「行政院穩定物價小組」負責協調,採取一系列「軟性」的干預手段。這些措施的本質並非強制命令,而是透過政府影響力進行的價格平抑。

具體機制可歸納如下:

能源與公用事業:針對汽油價格,政府實施了「緩漲機制」。當油價超過特定門檻時,由國營的台灣中油公司吸收部分漲幅,例如當95無鉛汽油價格在每公升30至32.4元時,中油吸收25%漲幅;超過35元時,由中油及政府共同吸收75%漲幅。對於電價和水價,政府則會透過行政命令進行週期性的凍漲。

農產品:行政院農業委員會負責監控主要農產品的批發市場價格。當價格漲幅過高時,會啟動穩定機制,手段包括釋出政府庫存、增加進口配額等,以增加市場供給,平抑如蔬菜、豬肉等產品的價格。

關鍵民生物資:對於麵粉、沙拉油、嬰兒奶粉、泡麵等民生必需品,政府主要採取「道德勸說」(moral suasion)的方式。經濟部等相關單位會與主要生產商進行協調,籲請業者「共體時艱」,延後或限制漲價幅度。這是一種基於協商而非法律強制的做法。

台灣物價穩定措施概覽